先人から受け継いだ伝統と技術の上にお茶で静岡の染めと文化を深化させていく。

今川時代、静岡市では布を染め上げる染色業が発達し、染物職人が多く集まる紺屋町が形成され、江戸時代には幟(のぼり)や旗差物(はたさしもの)、町家のためにのれん・伴天・作業衣・風呂敷などが多く生産されました。

大正時代に起こった民芸運動によって、芹沢銈介氏(人間国宝・染色家)を中心に、技術継承やデザイン性向上に注力されました。特に静岡市内の若手染物師たちは、新しい染物芸術を目指して勉強会を作り芹沢氏に多大な影響を受けました。やがて静岡の伝統的な染物技術と芹沢氏の新しいデザインが融合し駿河和染の特徴ともなっています。

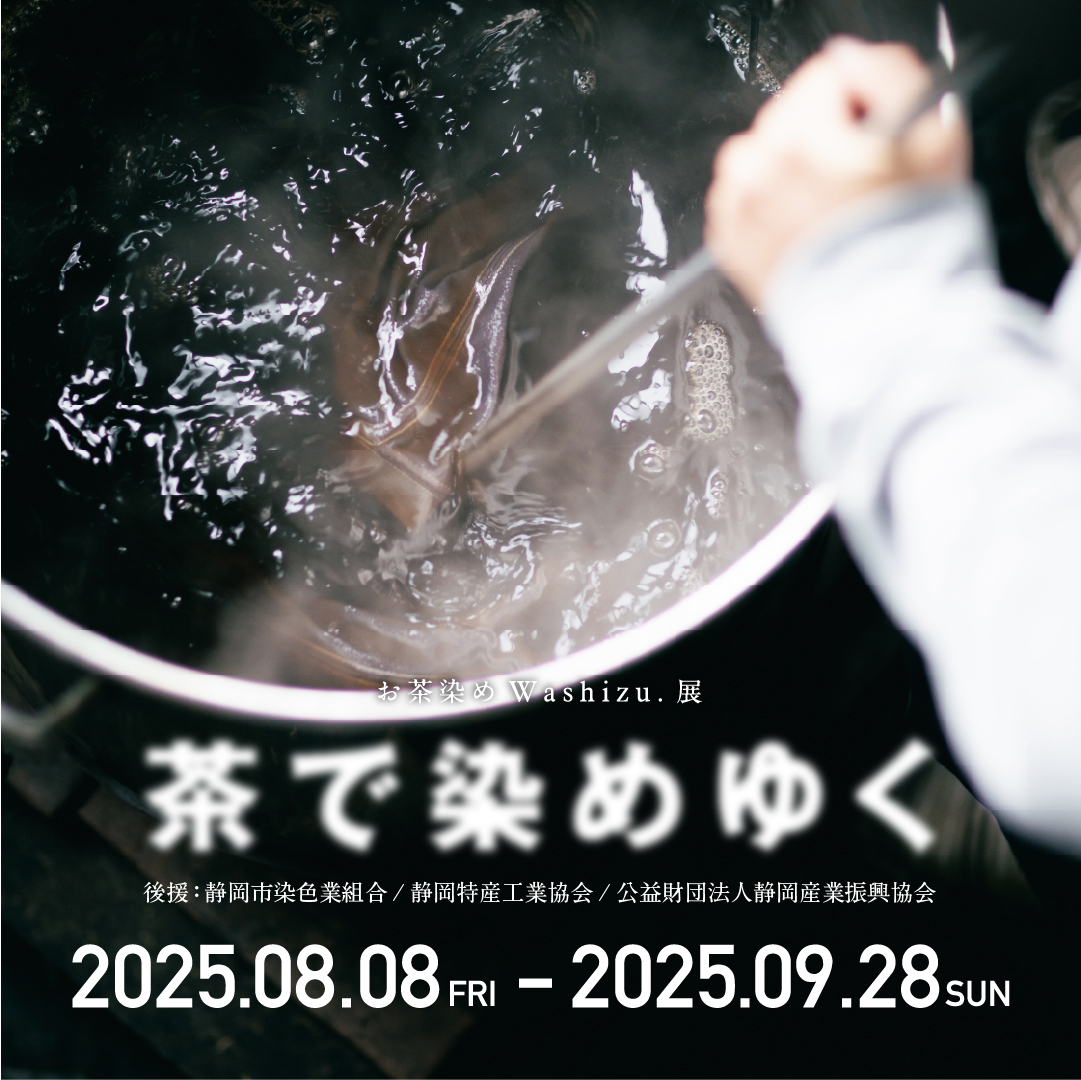

鷲巣染物店の五代目・鷲巣恭一郎(駿府の工房 匠宿・染工房長)は、静岡の基幹産業であるお茶を染料とした「お茶染め」を静岡の染工芸の新たなシンボルとすべく活動をはじめ、それは今少しずつ広がりを見せはじめています。また早々に弟子を取ることで、染めの文化や技術を繋いでいく流れも準備しています。

お茶染めWashizu.の作品や活動を通し、静岡に脈々と受け継がれてきた染めの文化とこの先を感じてください。

【会場】

駿府の工房 匠宿内 匠宿伝統工芸館

【開催期間】

2025年8月8日(金)~2025年9月28日(日)

月曜休館(月曜祝日は営業、翌平日休館)

10:00~19:00(ご入場は閉館の30分前まで)

開催期間中には展示だけでは伝えきれないお茶染めの魅力の根本を伝えるために、「特別工房見学ツアー&ワークショップ」を開催。お茶染めWashizu.で修行している弟子・前田が工房での作業の様子を交えて紹介していきます。実際にお茶染めされたポーチに茶園・茶の実の柄入れを行うなど、体験を通じてお茶染めの奥深さを知ることができます。

モダンな色合いと型染めによる使いやすいデザイン。

製造工程で出る商品にならない部分の茶葉を染料として使用。煮出した後の茶殻は、畑で利用する堆肥として加工することでができます。モダンな色合いと型染めによる使いやすいデザインを施し、先人の知恵と伝統技術を応用し、どこまでも価値をつけ続けるものづくりがお茶染め最大の特徴です。

鷲巣 恭一郎(WASHIZU KYOICHIRO)

お茶染めWashizu. 代表

静岡の基幹産業である「お茶」の製造工程で廃棄される部分を使った「お茶染め」(植物染料を使用した型染め)の研究を始め、お茶染め文化創出のために活動中。

- 鷲巣染物店 5代目

- 静岡市染色業組合「駿河和染」 理事長

- 静岡デザイン専門学校 非常勤講師

- 静岡県工芸家協会 会員理事

- 駿府の工房 匠宿 染工房 工房長

前田 結嬉(MAEDA YUKI)

お茶染めWashizu. 製造管理 責任者

専門学校でデザインを学び、ものづくりの楽しさを実感した。

自身の成人式で着用した振袖をきっかけに、染物の世界に入ることを決意。

一人一人の気持ちと向き合ったものづくりができる職人を目指し、二年間の下積みの後、お茶染めWashizu.へ入社。

![愛犬と泊まれる静岡市泉ヶ谷のホテル[1HOTEL]](/core/wp-content/themes/cv/assets/img/common/booking02.jpg)

![愛犬と泊まれる静岡市泉ヶ谷のホテル[1HOTEL]](/core/wp-content/themes/cv/assets/img/common/logo_w_1hotel.svg)